favorites of fqmktw![]()

![]()

Re: 縦書き・横書き

縦書きの方が読みやすい |

返信 |

Reply | |

これ思い出しました

日本人が苦痛を感じることなく読める横書き1行あたりの字数は20字+α程度だと言われています。意識して雑誌などを見るとたいていが!)25文字から28文字程度です。用紙,つまり本のサイズがA4を超えるような大判になると,1ページを左右2段組に分けて25〜28字程度に調整されています。

一方,縦書きの場合には識別許容量はグンと増加し,1行が40字を超える程度になっても苦痛を感じなくなります。横書きの1.5倍程度の許容量があります。現在でも文庫版小説などが,およそこの文字数で製本されています。

へーーと思った記憶があります。確かに横書きで1行が長いとやけに読みにくいんですよね

http://xmny3v.sa.yona.la/292 |

返信 |

Office2000をいまだに愛用している。軽くてすごくいい。OOoなんかよりいいよOffice2000。

窓の杜 - 【NEWS】248GBを超える巨大なバイナリファイルも扱える「EmEdi tor」v8.0の正式版が公開 |

返信 |

窓の杜 - 【NEWS】248GBを超える巨大なバイナリファイルも扱える「EmEditor」v8.0の正式版が公開

なんかもうそれテキストエディタじゃないんじゃないかという感じが。

私は秀丸のライセンスをだいぶ前に買って,以来愛用していますが,最近気に入っているのはOEdit

素朴な(アイコンも含めw)ソフトだけど,細かいところがやけに気が利いている。たとえば

- スペースやタブでインデントしてある行で[home]を押すと,インデントされた頭とほんとの行頭と両方に飛べる(トグル)

- 検索・置換がモードレスダイアログ

ああ地味だなあ,いいなあ。普段使いはこっちにしようかと思っている。ちなみにタブエディタ版のOTBEditというのもあるけど,いまのところタブエディタは嫌い。[alt]+[tab]で切り替えられないので・・・

Re: グーグルのLively、終わった

さすが Google |

返信 |

Reply | |

あれだけの大企業でこの見切りの早さはすごいですよね。

ベンチャーならいざ知らず、適当にお金掛けて維持することもできたはずなのに。

その辺の選択と集中ぶりはさすがだなという気がします。

Re: さあ、みんなで、考えよう

Googleのとんでもない新機能—絶対にこのボタンを押してはいけない |

返信 |

Quote | |

最悪なのは、この機能をいったんオンにしてしまうと、2度とオフにできないらしい点だ。ひとたび「Yes, continue」ボタンをクリックしてしまうと、もう引き返しはできない。私が調べた限りでは、そんな雑音なしてきちんと機能していた古き良きGoogleに戻す方法はない。

笑った。

グリーの株式公開が承認--新規上場マーケットは同社の「待ち」状態 - VENTURE VIEW |

返信 |

Quote | |

注目は圧倒的な業績成長率。2009年6月期業績は、売上高が前期実績比3.37倍の99億円、経常利益は同5.58倍の58億7000万円を計画する。今期計画の経常利益率は59.3%と、比較的利益率の高いと言われているインターネットサービスセクターの中でも非常に高い水準だ。

使ってないけどこれはすごいなぁ。

Eluvium - I Will Not Forget That I Have Forgotten |

返信 |

YouTube | |

このビデオ見てるとキノコ食った時のことを思い出すww

Eluviumはいつも秋っぽくていい音ですね。冬にすっごい近いところの秋。

Re: ニュースフラッシュ:体罰の女性教諭を懲戒処分 /北海道 - 毎日jp(毎日新聞)

言葉の限界を超えてしまうことは誰だってあり得る、ということ |

返信 |

Reply | |

それを、学校のように同じ年頃の人間がいっぱいいるところで教えないで、どこで教えろと言うんだろう。

どこで身をもって知れと言うんだろう。

この記事だけでは現場の状況はわからないけど、親でも友達でもない人がすごく怒る(叱る、ではなく)って状況、今どき教員くらいしか体験させてやれないじゃんね。

あと、どこまで自発的に依願退職したのか知らないけど、学校がそれをさせてしまうと今度はつけあがって「万引きが見つかったら金を払えばいい」などとほざく生徒が出来上がるところまではあと数歩な気もする。

むしろ生徒の方に反省のさせ方を覚えさせる機会でもあったかもしれないのに、もったいない。

グーグルのLively、終わった |

返信 |

ニュース | |

グーグルの3D仮想空間であるLivelyが今年いっぱいで閉鎖するとのこと。

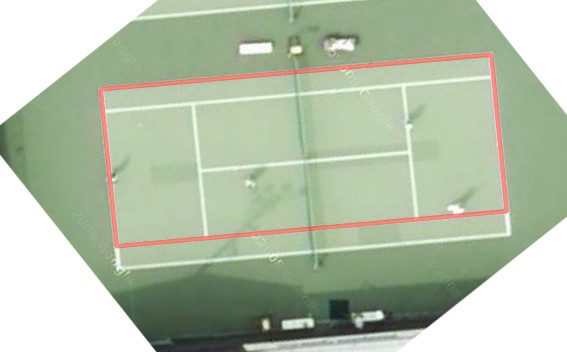

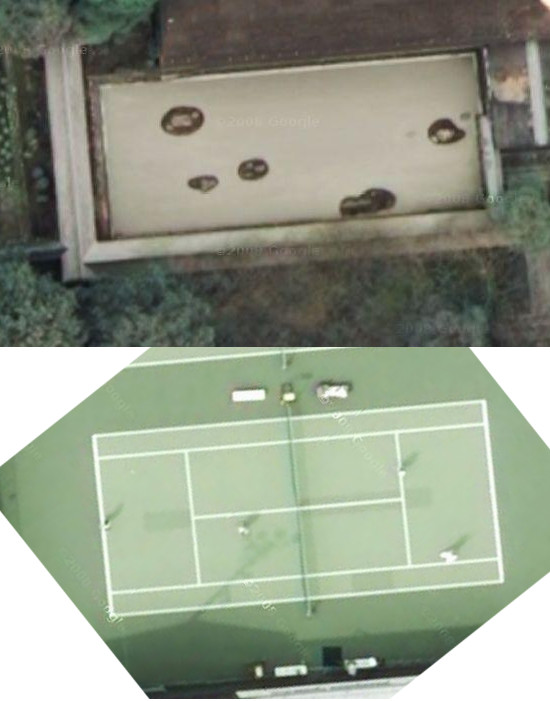

龍安寺の石庭とテニスコート |

返信 |

グーグルマップ | |

京都の市街地の航空写真が鮮明になっていた。

以前、何かの本で龍安寺の石庭の大きさとテニスコートはほぼ同じということが書いてあったので

それをさっそく調べてみた。

龍安寺の石庭を検索、あったあった。そして、京都のどこかのテニスコートを検索、これもあった。

で、この二つを並べてみる。(画像は2つとも同じ拡大率)

おおー、本当だ↓。

これを重ねてみる↓。 すげー、石庭の周辺の延べ石を含めると 長辺がぴったり同じ!

何百年も前にここ京都で作られた庭とヨーロッパで発祥し受け継がれてきたスポーツフィールドが

完璧なまでに一致するとは!

言ってみれば 静と動。(庭の静とスポーツの動)

人が本能として持っているテリトリー感覚というか心理空間の一つの答えがここにある。

静的なドラマを見る(感じる)には この広さがあればいいし、また動的で人が躍動するドラマを見る(感じる)

のにもこの広さであればいい。つまり人が必要十分だと感じる劇場空間の大きさ。

この広さというのは、建築、スポーツ、演劇、その他もろもろの、アートが展開されるであろう空間の

基準としての広さに設定できるんじゃないか。

たとえば、イベント会場を設置するとして その舞台の大きさをどれくらいにするかって考えたとき

この大きさを基準にすればいいのではないか。

あるいは、仮想空間内をデザインするとして、庭と建物のバランスをどうするかってとき

まず庭をこの広さにして、それから建物の大きさ&デザインを考えればいいんじゃないか。

・ テニスコートのここが石庭の広さ↓。 これアートの心理的基準空間。