favorites of fqmktw![]()

![]()

BOX、悲喜こもごも。 |

返信 |

Reply | |

TARITARIも悩みどころなんですよね。うーん。

以下、書き散らかし。

・>それでも世界は美しいが分割BDではなくBDBoxで一気に来て驚いた

そういえばちはやふるとかが同じ販売方法でしたね。

個人的には、マラソンするより割安ですし、なにより置き場所をとらなくて大歓迎です。

直しが少ない(もしくは直さない)ってこと前提なんでしょうけど、放送時の出来で大きく左右されるなぁ。

・オタクにとってボックス商法の先読みをするのは必須スキル化しつつあると思うのです。

最近はBOX化が鬼のように早いうえにOVAや新規特典がついたりで、小分けを買うと後々ガッカリさせられるケースが多いですよね。

Gosickは単巻での価格設定が高額だったのにBOX化が超速だったため、マラソン組から角川に怨嗟の声が上がっていましたが、反動で氷菓は未だBOX化されず。でればポチるのになぁ。

・BOXは期間限定生産も多いため、購入を見送ると中古価格が跳ね上がっていたりして、もう。

もはや入手困難で地団駄踏むことも多々。その辺も葛藤の材料で、悩みどころ。灰羽、ポチっときゃよかったなぁ。

・『アニメ』を買い支えているのはパケ購入者なのか、パチスロ業界なのか。

正直、マラソンするのは次回も良い作品を作って欲しいが為。つか、二期お願いしますの為・・・・お願いします。アレとかコレとか。心理的パトロン代8割。

・ギアスの、「2012年に今更のタイミングでDVDのBOX出しておいて、翌年BD-BOXを売る」行為も、えげつなさの点ではGosick並だったと思う。

・先月末に『テクノボイジャー』のDVD-BOX出てましたが、どんな判断で販売を決めたのかバンダイビジュアルを小一時間問い詰めたい。途中打ち切りの懐アニでペイできるんだろうか・・・?

・サンケタンだったバスカッシュを前後二つ割りでBOXにした判断には、むしろ賞賛を送りたい。いかれてやがる・・・・

・そういえばARIA、BD-BOX化の話ってどうなちゃったんですかね?待ち。

・私的に、KURAU Phantom Memory と ガンソード と samurai7 のBD-BOX化を心よりお待ちしております。はよ。

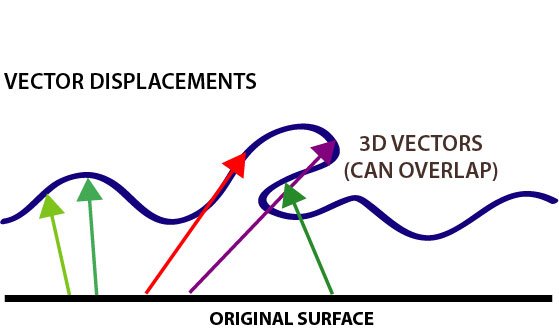

ベクター ディスプレイスメンツ |

返信 |

3DCG iClone | |

iClone6 に搭載されるらしい。

・ zBrush で

http://docs.pixologic.com/user-guide/3d-modeling/exporting-your-model/vector-displacement-maps/

Re: マリア様がみてる Complete Blu-ray BOX

マリみてもか・・・なんか試されてるなぁ。 |

返信 |

Reply | |

∀ガンダムの誘惑を振り切ったのも束の間、年末にはサジタリウスまでBOXに。あー、どうすっかなぁ。

っていうか、マリみて、イベントやるんかーい(驚き)

天才を見た - 文豪メッセンジャー |

返信 |

ばか 手間のかかることを | |

http://msgr-novel.herokuapp.com/

スマートフォンで使うことを想定している(はずの)、画期的な青空文庫ビューア。

文豪とメッセンジャー友達だったら小説読むのが捗るんじゃないか的な

青空文庫で選んだ作品を、LINE風に1行ずつ表示していく。

会話のところがほんとに会話風になるのがポイント。

こうなるわけです。

先のURLでは、デフォルトで「走れメロス」がセットされています。トークボタンで読み進んでみてください。

左上の本っぽいアイコンから「おすすめ作品リスト(会話多め)」内で選んでみてもいいです。

読んだものが頭に入るのか、というと入らないんですけど(たまに合いの手も入るし)、アイデアとその組み合わせ方が秀逸。どうしてこうなった。

ディスプレイ3題 |

返信 |

Vimeo YouTube | |

ディスプレイと書いておいていきなりプロジェクションマッピング。圧巻。

でもこれ、生で現場で見るもんでもないと思った。カメラアングルまで計算されているので。

スピーカーがスケスケで、そこに歌詞が表示される。

技術はすごいしモノとしてもかっこいいけど、まだ原始的というか、これができるならもう少し、という欲が出てしまう。

歌詞の「チェイシンうそ」が気になる。

・AirVR - Virtual Reality for iOS(うまく埋め込めないのでリンク)

そう来たか。「エイリアン」をちゃんと観てないんですけどこれはフェイスハガーですよね。

一応、画面下部はタッチパネルとして使えるようにはなっているようです。早くもiPhone 6 Plusへの対応を表明。

池上遼一の男組 |

返信 |

メモ ロジスティクス チャンネル桜 水島 | |

池上遼一のマンガに 男組 というのがあって、そこでは主人公は手錠をかけられたまま戦い続ける。

戦後のヤルタポツダム体制の日本はちょうどそうゆう状態。 右腕と左腕が一緒に動いて不便だけど それなりに技もかけれるし、足技や頭突きも使える。

チャンネル桜は、主人公の手錠をかけられた手だけに注目していて 足技や頭突きを使って戦っているところには注目していない。 そのへんのことろをもう少し見ないと 変に凝り固まってしまう。

今 自分が立っている足元にある道、この道がどこまで延びていてどこに繋がっているのか、そこにリアリティがある。 そこを考えると、東京からの道はメコン川に掛かっている巨大な橋にもリアルにつながっている。 それらの道、流通網は全部 今まで日本が造ったもので、半分は日本のもの。

そして 今また日本はポルトガル語圏に道を延ばそうとしている。

このへんの日本の闘いをどう見るか、という視点も欲しい。

‘豊漁でトラック足りない! 北海道・羅臼でイカ水揚げ制限 漁協が異例措置 ’ |

返信 |

ニュース ロジスティクス | |

物流限界というのがあって、豊漁なんだから安くして全国でたくさん売ればいいのに、とはいかない。

海外で日本の製品 物産を売るときもそう。 相手国内で日本の製品が人気があっても消費者は港まで取りには来てくれない。 売れるのは物流限界まで。 だから、ODAで道路を作り自動車を送り込む。 日本はロジスティクス自体を営業していて相手国の中にロジスティクスを敷こうとしている。

しかし それにはすごいお金がかかる。 お金がかかるけど これをやらないと日本の商業は伸びていかない。 何もロジスティクス営業しないでいると、時間の経過とともに確実に駆逐されてしまう。 実は、TPP的な発想は昔から日本にある。

アメリカは世界にインターネットを敷くことで情報の流通網をいち早く築いた。

物、情報、それ以外に何か流通網はないものか。 日本はそこで 道と車、そして情報網をすり合わせながら広げることを考えている。 言ってみれば、ハイブリッド ロジスティクス。

信号の最適化なんかは この路線の上にある。 舛添氏は韓国に行ったとき ちょろっとその営業をした。

俺の推測では、舛添氏は商社に人脈をもっていてそこから情報を得ている。 だからロジスティクスに関しても意識を持っている。 舛添氏は韓国 中国に擦り寄っているように見えるけど それはチャンネル桜で言うところの反日とか そうゆうことじゃない。

舛添氏は東京から延びている道のことをよくわかっていて、TPPで関税が撤廃されれば 今まで日本がASEANなんかに造ってきた道がそのまま東京とつながるというイメージも持っている(はず)。

Re: 路線イメージもあるんですかね?

「ダァシェリィェス!」みたいなアナウンス、男声だけですよね。 |

返信 |

Reply 思考の泡 ばか タイトルで全部言っちゃった | |

音域は女声の方が聞き取りやすいというか「通りやすい」気はします。

特に地下鉄の場合、騒音との兼ね合いもあり。

以下いつものばか。

・篠山紀信が「宝塚の男役トップは立ちションのポーズもかっこいい」と言ってましたが、声方面はどうだろう。

ヅカのファンも一種の腐だと思うんですが、声方面の好みはどうだろう。

あれはああいう様式美なんだろうか。そうなんだろうな。

・いっそ腐向けの電車なんてどうだろう。基本リアル男性のイケボ揃いなんだけどたまにハズレ枠で沢城みゆき方面とかIKKO()方面とかが混ざっている。

Re: ぽっぽっぽ

路線イメージもあるんですかね? |

返信 |

Reply | |

なんとなく女性的なイメージの強い「銀座」という地名の力というか。

大江戸線とか、逆に男臭そう。無駄に昇り降りさせられるし。

杉戸での一件で思ったのですが、女性のほうが圧倒的に声が聞き取りやすいですね。

男の声だと低い上にダミってたりして、何言ってるんだかサッパリな時があるじゃないですか。

それとも、「異性の声」っていうのは、それぞれ聞き取りやすいものなのかなぁ?

http://xmny3v.sa.yona.la/1006 |

返信 |

つかれたー。

Sketchup car modeling realtime workflow on Youtube by 600v on deviantART |

返信 |

Quote | |

http://600v.deviantart.com/art/Sketchup-car-modeling-realtime-workflow-on-Youtube-392385393

広告がうまい。 思わずクリックしてしまう。

↓ は、上のチュートビデオをアップした 600vさんのやり方を踏襲してモデリングした別の人のチュート

ASCII.jp:レアアースを使わない蛍光材「ガイアフォトンγ(ガンマ) 」 |

返信 |

Quote | |

レンゴーは9月1日、レアアースを使用せず可視光照射で発光する蛍光体「ガイアフォトンγ(ガンマ)」の開発に成功したと発表した。

LEDなど発光デバイスの多くが光の波長を変換する蛍光材を併用するが、既存蛍光体は必ずといってよいほどレアアース(希土類元素)を使用する。これらレアアース資源は輸入に頼ることから輸入元となる国の政策の影響を受け、価格の変動を受けやすい。

同社が開発したガイアフォトンγは、2012年に開発した「ガイアフォトン」の改良版で、410nmの可視光照射を受けて590~630nm(茜色から赤色)に発光する特性を持つ。可視光に光る蛍光体はこれまで350nm以下の紫外線発光LEDが必須だったが、可視光系LEDの組み合わせでも光の3原色表現が確立したことになる。

CGでも フォトン という用語が出てくる。 上のフォトンとほぼ同じ。 CGの場合、空気中に蛍光粉末が充満していると考えればいい。

Re: 中央道だと八王子でまず一旦。国立府中でいよいよ。高井戸で完全に。

痛車を乗り回している人は、既にそう呼び合ってそう。 |

返信 |

Reply | |

>あれ越えると壁外調査です。

ウォール・マリア=外環

ウォール・ローゼ=環七

ウォール・シーナ=中央環状線

で、しっくりきますね。やっぱり、『都心』っていったら中央環状の内側だよなぁ。

>心理的には、都心から遠いところに区切りをつけちゃうんでしょうか。

今、地方に行くと平成の大合併のおかげで逆転現象が起こってますよ・・・・

田舎の村落が中核市や特例市に組み込まれ、山間深い県境などに立てられた、それらの市名を配した標識を目にすると「ファ?!」ってなります。

富山県なんて、面積の約1/3が富山市なんですよ?やり過ぎだって。

>・ネオ・ヴェネツィア行きたい。

ヴェネツィアで我慢してください。関東のイタリアにはありませんが。あ、ゴンドリエーレは居てもウンディーネはいません、あしからず。

自分が行ったのはオフシーズンでしたが、いたる所で客待ちのゴンドリエーレが暇そうにしていたのが印象的でした。

料金お高めな点含め、日本の観光地での人力車を思い出して、強烈な既視感。

Re: 霊感商法

寄付の文化が盛んな国でそこそこの期間ずっと寄付し続けたとして |

返信 |

Reply 思考の泡 ばか | |

ある日いきなりこちらが「今年は稼げなかったからあまり寄付できないや、ごめんねー」と言った場合、向こうはこちらのことを巧妙に宣伝して儲けさせてくれるだろうか。

それができるようならもともと寄付なんかに頼らなくてもやっていけるのかもしれない。

できたとしたらそれは半ば広告活動への報酬なのでもはや寄付ではなくただの対価になるし。

Re: 環七同意。

中央道だと八王子でまず一旦。国立府中でいよいよ。高井戸で完全に。 |

返信 |

Reply 思考の泡 ばか | |

・東名だと横浜や川崎かなあ。全然まだなのに。

外環道は確かに城壁のようなニュアンスを感じます。なんでだ。見た目がこう、ぐるっと大蛇っぽいからか。世界の果てか。東京はゾウの上に乗ってるのか。とにかく、あれ越えると壁外調査です。

・電車における駅って高速だと入口/出口でしょうけど、あれの間隔はいわゆる都内の電車より遥かに長いので、どうしても節目が少なくなり、結果、心理的には、都心から遠いところに区切りをつけちゃうんでしょうか。

・最後の節目をどこに置くかは、その人が都市を出入りする頻度にもよるか。しょっちゅう出入りするなら「まだ大宮か」「まだ錦糸町か」と思ってもおかしくないし。

・災害対策、もう、先手を打って地下にびっしり隙間なく鉄筋を張り巡らせておくしかないんでしょうか。

・ネオ・ヴェネツィア行きたい。

Re: http://zig5z7.sa.yona.la/3317

環七同意。 |

返信 |

Reply | |

でも自動車で都心に行くときは、外環道の内側に入っただけで東京に来た気分になっちゃうんですよねぇ。節目だからか?

多分、地方民が高速を使う故に持ちえる感覚かも。練馬は実際にギリで東京都ですが、川口・三郷はねぇよ>自分。

>東京ってほんとうに町なかに川がない。

暗渠化されちゃってますからね。暗渠探しが趣味になるくらい。

これぞディープ東京、暗渠散歩のススメ

http://matogrosso.jp/suribachi/suribachi-23.html

もともと東京湾には色々な河川が流れ込んでいたわけですし、外堀なんかも埋め立てずに残しておけば、水上都市として別の景観を持っていたかもしれませんね。関東大震災後も、戦後も、一極集中の理念で性急に都市開発をやり過ぎたんだと思います。輸送のメインが水上からトラックになって、「河川は下水にして塞ぐ」と決めたら際限なく塞いじゃう。

事が起こる度に壊滅的な被害から復帰してきた東京ですが、流石に次に更地になるようなことがあったら地下がグチャグチャで、もう再起不能だと思う。